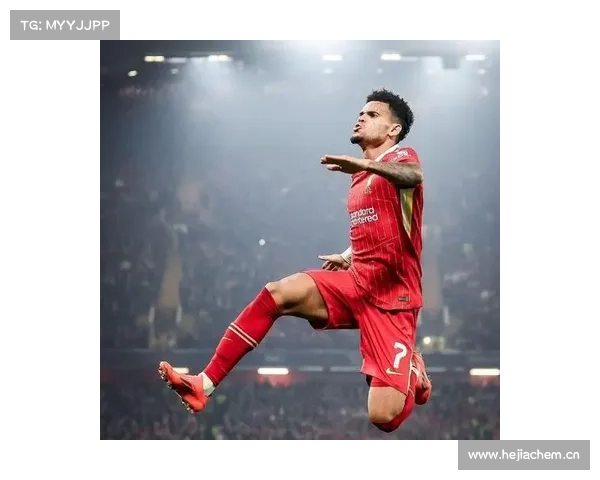

巴塞罗那与利物浦关于路易斯・迪亚斯的转会谈判,已从初期的战术互补演变为一场涉及经济、竞技和心理的多维博弈。尽管巴萨 6000 万欧元的报价已获利物浦首肯,但交易背后暗藏的三重动机,正重塑着现代足球转会市场的底层逻辑。

乐鱼官网一、战术适配:从 "边路魔术师" 到体系牺牲品

迪亚斯在哥伦比亚国家队对阵阿根廷的关键战中,用 3 次成功过人、2 次威胁传球的高光表现,证明了其 "边路爆破手" 的价值。这种直线突破能力恰好填补巴萨左路短板 —— 本赛季亚马尔右路吸引对手 42% 的防守资源,导致左路进攻效率下降 19%。然而,利物浦斯洛特体系对边锋的战术要求,却让迪亚斯陷入困境:他的场均触球次数较赛季初下降 23%,持球进攻比重减少 14 个百分点。这种战术错位,反而成为巴萨介入的战略契机。

更微妙的是,巴萨现任主帅弗里克的战术设计,恰好能放大迪亚斯的技术特点。在拜仁时期,弗里克便擅长利用边锋的纵深冲击制造空间,其 "边路爆破 + 快速转换" 的战术模型,与迪亚斯每 90 分钟 2.8 次成功过人、1.2 次关键传球的数据高度契合。这种战术适配性,让巴萨在众多竞争者中脱颖而出。

二、经济博弈:杠杆策略与沙特变量的角力

巴萨的 6000 万欧元报价,本质上是 "技术补偿 + 分期付款" 模式的变种。这种操作既符合西甲财政公平规则,又能通过分期支付缓解短期资金压力。但利物浦的强硬态度(坚持 8000 万欧元标价),迫使巴萨不得不启动 B 计划 —— 追逐毕尔巴鄂竞技的尼科・威廉姆斯。这种 "备胎策略" 背后,是巴萨通过出售阿劳霍(解约金 7 月降至 6000 万欧元)腾出薪资空间的深层算计。

沙特联赛的介入,彻底改变了博弈格局。吉达联合等俱乐部明确表示愿匹配利物浦标价,这让红军在谈判中掌握绝对主动权。更关键的是,迪亚斯合同中包含的 "沙特条款"(若转会沙特可触发 20% 奖金),使其个人利益与巴萨的经济诉求产生冲突。这种资本力量的介入,暴露出欧洲传统豪门在全球化转会市场中的被动。

三、心理暗战:球员价值认知的代际冲突

迪亚斯的沉默态度,折射出新一代球员在转会博弈中的新思维。不同于内马尔当年通过 "罢训" 施压老东家,迪亚斯选择 "冷处理" 策略:他在国家队集训期间仅表示 "与其他俱乐部接触很正常",随后立即强调 "留在利物浦同样开心"。这种 "不主动、不拒绝、不负责" 的态度,既避免与利物浦撕破脸,又为后续谈判保留弹性空间。

巴萨的误判,则源于对 "儿萨梦" 效应的过度依赖。当 "情怀牌" 遭遇沙特资本的真金白银,球员的职业选择开始向经济利益倾斜。更致命的是,巴萨内部对迪亚斯的价值评估出现分歧:球探部门认为其突破能力可提升进攻效率,医疗团队却警示其肌肉伤病风险(过去三年累计缺阵 42 天)。这种认知割裂,导致巴萨在谈判中难以形成统一策略。

四、风险与机遇:阶段性融入的破局之道

即便交易达成,巴萨仍需面对双重挑战。战术层面,尼科・威廉姆斯的续约可能导致边路位置冗余,如何平衡迪亚斯与亚马尔、费兰・托雷斯的出场时间,将考验弗里克的执教智慧。医疗层面,西甲高强度对抗可能加剧迪亚斯的伤病隐患,需采用 "阶段性融入 + 定位轮换" 策略控制负荷。

但机遇同样存在。迪亚斯的加盟不仅能丰富进攻套路,其商业价值(哥伦比亚国家队核心)还能撬动拉美市场的赞助资源。据估算,若迪亚斯身披巴萨战袍,相关周边产品销售额有望提升 15%。这种竞技价值与商业价值的双重红利,正是巴萨敢于在财政压力下坚持求购的核心动力。

这场转会博弈的本质,是传统俱乐部运营模式与全球化资本力量的碰撞。当巴萨试图用 "杠杆" 撬动市场规则,利物浦却用沙特变量重构定价权,而迪亚斯的沉默,则在宣告球员个体在转会市场中的话语权崛起。最终的成交价格或许只是表象,真正值得关注的,是这场博弈如何重塑未来十年的转会生态。